Giuseppe Curciarello, Coordinatore Team Terapie Domiciliari AIL-Firenze, Ambulatorio specialistico Ematologia e Medicina Trasfusionale, Firenze

“Se applicassimo le regole aristoteliche del ragionamento in un sillogismo del tipo:

la trasfusione domiciliare è una terapia complessa > tutte le terapie complesse sono rischiose per la vita del paziente > la trasfusione domiciliare è rischiosa per la vita del paziente, ecco che il termine “complesso” legato alla terapia trasfusionale domiciliare, ma direi ad ogni agire medico, non potrebbe che portare ad astenersi dall’effettuare qualunque terapia”.

Uno dei problemi sanitari attuali, non risolti, non unico e ultimo in questi tempi, è quello dell’assistenza sanitaria a domicilio, cioè la possibilità che alcune prestazione sanitarie (visita medica, somministrazione di farmaci/emocomponenti/emoderivati per via parenterale, prelievi ematici, esecuzione di alcune indagini strumentali), per alcune categorie di pazienti, possano essere erogate a domicilio, con miglioramento sia dell’efficienza della cura, legata all’impiego di minori risorse, sia dell’efficacia, ottimizzando gli outcome dei pazienti. Il tutto con le stesse garanzie, in termini di qualità e sicurezza, fornite all’interno delle strutture ospedaliere.

Relativamente a questo argomento, restringerei il campo ai pazienti ematologici che tipicamente necessitano di terapie trasfusionali con emocomponenti e che per questo, quasi settimanalmente, afferiscono, partendo dal loro domicilio, agli Ambulatori delle Strutture Trasfusionali (ST) ovvero ai DH ematologici o internistici ospedalieri.

Sappiamo bene che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di pazienti con anemie, piastrinopenie e talvolta pancitopenie. Non sempre poi la citopenia è causata da patologie midollari e intrinsecamente ematologiche o oncoematologiche. Molto spesso infatti si tratta di anemie secondarie a perdite croniche ovvero a patologie carenziali, queste ultime a loro volta determinate da varie patologie sottostanti. In ogni caso la terapia trasfusionale domiciliare costituisce un cardine nelle cure oncoematologiche (settore che più fa uso di questa risorsa terapeutica), permettendo una lunga sopravvivenza.

In effetti una normativa ministeriale (decreto Ministero Salute del 29-04-2022 Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all’Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”) prevederebbe il ricorso alla terapia domiciliare (di cui certamente fa parte la trasfusione domiciliare) per almeno il 10% degli over 65 su tutto il territorio nazionale, ma la trasfusione domiciliare viene praticata attualmente in un numero di casi davvero esiguo e quasi mai da strutture ospedaliere (SO) determinando di fatto una “peggiore” cura, visto che lo stesso stato di anemia sarebbe una ragione valida per evitare lo stress psico-fisico dello spostamento del paziente dal domicilio alle strutture ospedaliere per ricevere il trattamento terapeutico. Sono inoltre da considerare i costi per l’attivazione di mezzi di trasporto idonei per il trasferimento del paziente dal domicilio all’ospedale e viceversa, mezzi che potrebbero più proficuamente essere utilizzati per altri servizi. Tra i costi è corretto inoltre contemplare anche le giornate lavorative perse dai familiari che accompagnano il paziente.

Ma è davvero complesso eseguire le trasfusioni domiciliari e quali motivi ostacolano questa scelta?

Evidentemente un approfondimento delle tematiche non è perseguibile in questo articolo che ha poi nel suo intento l’andare direttamente al cuore del problema per suscitare una riflessione con un punto di vista innovativo sulle problematiche del mondo trasfusionale.

Direi dunque che cercare di rispondere anche solo alle due domande poste sopra possa essere un incipit per un auspicato approfondimento che sicuramente deve riguardare in primis proprio gli operatori delle ST italiane e poi certamente le direzioni delle aziende ospedaliere.

È complesso eseguire le trasfusioni domiciliari?

Mi preme intanto porre l’attenzione sul termine che ho voluto usare nella domanda, “complesso”, e distinguerlo dalla parola “difficile”.

Complesso ha a che fare con “l’essere” di qualcosa e non con la modalità con cui viene svolto qualcosa; “difficile” si riferisce invece al modo di fare qualcosa o al modo in cui ci rapportiamo a qualcosa. Ogni attività sanitaria è certamente complessa perché riguarda sempre il campo della salute del cittadino. La salute può essere salvaguardata dalle conoscenze scientifiche, fino a quel momento storico acclarate, in merito a prevenzione di malattie, diagnosi delle stesse e terapie efficaci per il raggiungimento della stabilità clinica e, quando possibile, fino alla completa guarigione.

Ora, la terapia trasfusionale è certamente un intervento terapeutico da sempre ritenuto, a ragione, salvavita. Se esaminiamo il significato di questo termine, “salvavita”, possiamo considerare non soltanto il concetto insito nel termine stesso che fa intendere che trasfondere un paziente in situazioni critiche, come una perdita massiva di sangue, possa salvarlo dalla morte nell’immediato, ma possiamo anche considerare il termine “salvavita” in modo estensivo, perché, grazie alla terapia trasfusionale di supporto, è possibile eseguire altre terapie efficaci, altrimenti non praticabili, pena la comparsa di complicanze mortali (paradigmatico è il trapianto di midollo osseo). Ecco allora che il termine complesso per questo intervento non può essere dovuto alla scelta terapeutica di trasfondere (che in questo ragionamento diamo per scontato sia stata ponderata e quindi appropriata), ma all’esecuzione della terapia. Ma in questo caso il giudizio di “complessità” ci lascia perplessi. Trasfondiamo ogni giorno pazienti all’interno delle SO (Reparti, ST, DH, Ambulatori) e conosciamo le reazioni che possono sopravvenire durante l’infusione di emocomponenti e come gestirle, così come conosciamo le reazioni ad ogni terapia che pratichiamo, per os o per via parenterale che sia.

Cosa c’è di “complesso” dunque nell’esecuzione della terapia trasfusionale se non la gestione del cosiddetto “clerical error”, la possibilità cioè dell’ ”errore umano” nella preparazione o al momento dell’infusione dell’emocomponente?

Certamente il termine complesso, parlando di terapia trasfusionale, riguarda più che altro l’acquisizione di corrette competenze da parte del personale sanitario coinvolto per assicurarsi che la terapia non sia essa stessa causa di malattia o morte.

Ma l’acquisizione di queste competenze (expertise) non è di ogni agire in campo medico?

Mi chiedo poi: quale terapia è scevra al 100% da complicanze (lievi, gravi, financo mortali)?

Non è questo il motivo per cui, sempre più negli ultimi 20 anni, ciascuno di noi, ciascun sanitario “informa” il paziente e fa firmare allo stesso il “consenso” prima di quasi tutti gli atti che pratica (diagnostici o terapeutici che siano)?

Se applicassimo le regole aristoteliche del ragionamento, in un sillogismo del tipo: la trasfusione domiciliare è una terapia complessa > tutte le terapie complesse sono rischiose per la vita del paziente > la trasfusione domiciliare è rischiosa per la vita del paziente, ecco che il termine “complesso” legato alla terapia trasfusionale domiciliare, ma direi ad ogni agire medico, non potrebbe che portare ad astenersi dall’effettuare qualunque terapia.

La complessità nel definire qualsiasi atto medico è dunque insita nella stessa pratica medica e allora la scelta fra praticare l’atto complesso dell’arte medica o evitarlo dovrebbe ridursi (estremizzando il nostro ragionamento) solo ad una domanda di consenso al paziente: “Signore, vuole essere curato? O preferisce non esserlo?”. Questa paradossalmente dovrebbe essere dunque la vera e unica domanda di ogni consenso.

Forse allora il termine corretto da abbinare alla terapia trasfusionale domiciliare sarebbe “difficile” che richiama al possibile modo di eseguire questa terapia e come ad essa ci rapportiamo.

E allora dire che è “difficile” effettuare le trasfusioni a casa del paziente potrebbe spingerci, se non altro per orgoglio, a fare a gara per andare fieri di essere stati capaci di farla!

In varie procedure in uso, relative alle terapie trasfusionali domiciliari, sono previste alcune limitazioni. Certamente e correttamente, fra queste, è inserita l’anemia emolitica autoimmune o la presenza di un’anamnesi positiva per pregresse reazioni trasfusionali; qualcuno aggiunge la trasfusione di sangue in emergenza con rischio di shock emorragico, ma questa limitazione appare ridondante in quanto una perdita acuta di sangue richiede certamente una serie di interventi che non possono limitarsi ad una semplice trasfusione, utile quanto mai, ma certamente non risolutiva.

Fatte salve queste legittime limitazioni, non vedo alcuna complessità nell’esecuzione della trasfusione a domicilio: le eventuali rare complicanze sono ben gestibili dal team sanitario domiciliare e le rarissime situazioni di gravità non possono essere motivo di controindicazione a questa pratica, altrimenti neppure una aspirina dovremmo mai somministrare ad alcuno, se non in “ambiente” protetto, tanto meno praticare le vaccinazioni nelle farmacie cittadine!

Molte complicanze o effetti collaterali di terapie che pratichiamo ogni giorno sono evitabili e nel caso della terapia trasfusionale domiciliare possiamo evitarli con una buona anamnesi, avendo una diagnosi certa della patologia che ha determinato l’intervento terapeutico trasfusionale, avendo con sé i presidi terapeutici utili per le più frequenti reazioni trasfusionali che, ricordiamolo, nella stragrande maggioranza dei casi non necessitano di trattamenti particolari o non eseguibili a letto del paziente a domicilio. La maggior parte dei rischi della terapia trasfusionale, seppure anch’essi rari, sono attualmente correlati all’errata identificazione del paziente al momento della trasfusione o del prelievo ematico per le indagini pretrasfusionali e questo resta senza dubbio uno degli aspetti che devono essere più curati per avere una trasfusione sicura. Naturalmente sappiamo che l’errore si può annidare in ogni fase del processo trasfusionale (esecuzione dei test immunoematologici pretrasfusionali, assegnazione, consegna e trasporto) e ciò indipendentemente dal fatto che la trasfusione venga effettuata in ambiente ospedaliero o domiciliare.

Quali motivi ostacolano il decollo di questa procedura? (E quale sarebbe il migliore percorso per realizzarla?)

L’altra domanda che ci siamo posti è “perché” si pratica la trasfusione domiciliare molto meno di quanto sarebbe utile e necessario?

Ritengo questa domanda utile per il nostro ragionamento e molto articolata nella risposta.

Diciamo innanzitutto che per decenni la trasfusione domiciliare è stata classificata come “complessa”, o meglio “difficile”. Questo predicato ha trasmesso nella classe medica, ma anche nel personale infermieristico, una sorta di rifiuto per questa tipologia di prestazione, che senza dubbio non è banale, ma che sappiamo può essere praticata in sicurezza anche a domicilio. Purtroppo grava sulla terapia trasfusionale, e ovviamente anche su quella ospedaliera, la quasi completa mancanza di formazione accademica in Immunoematologia e Medicina trasfusionale nei percorsi formativi sia dei medici che degli infermieri.

Questa “insicurezza” di fondo può essere certamente meglio gestita nell’ambiente ospedaliero dove è semplice far intervenire rapidamente il team di rianimazione al letto del paziente che presenti una sintomatologia riconducibile a una reazione trasfusionale grave. Certamente queste reazioni trasfusionali, quando davvero gravi, richiedono un intervento rapido, ma la domanda che ci poniamo è: “che frequenza hanno queste reazioni trasfusionali acute e gravi nella pratica clinica?” Ma aggiungerei un’altra domanda: “quante reazioni trasfusionali gravi non sono prevedibili dall’anamnesi e patologia del paziente?”

Ebbene la risposta a queste domande è che le reazioni trasfusionali gravi sono rare e anche rare sono le reazioni gravi dovute ad un “errore umano”, ma l’errore umano è implicato in più dell’80% degli eventi avversi ed è proprio sulla formazione del personale coinvolto nel processo trasfusionale, indipendentemente dal luogo dove si effettua la trasfusione, che dovremmo cercare di essere incisivi. Non esiste alcuna terapia sicura al 100% e solo astenersi dal praticare le cure potrebbe essere la risposta per evitare le complicanze, ma qui cadiamo nell’assurdo! Soltanto la formazione può far acquisire le competenze necessarie ed essere così consapevoli dei rischi ma senza “paure” generalizzate e immotivate. Il rischio zero non potrà mai esistere in medicina, neppure con il tanto recentemente sbandierato uso dell’intelligenza artificiale, utilissima in sanità e già di fatto usata nei programmi di assegnazione delle unità di emocomponenti, ma con limiti insormontabili, perché la medicina umana è caratterizzata da una individualità di risposte non sempre prevedibili da rigidi algoritmi matematici. Anzi, proprio caratteristica della medicina è il suo progredire grazie alle risposte inaspettate che diventano ad occhi attenti, più che spaventati, motivo di approfondimento e ulteriore comprensione della fisiopatologia e di migliori terapie.

Altro importante motivo che spiega il perché non venga praticata la terapia trasfusionale domiciliare è la mancanza di personale sanitario da dedicare a questa attività. Questo è sicuramente un motivo valido, alla luce della diminuzione dei camici bianchi. Sempre più si lavora all’interno di strutture ospedaliere carenti di personale e solo il sacrificio, mal retribuito, di medici e infermieri tiene in piedi il fragile sistema sanitario, governato da decenni da politiche scellerate e ignoranti in tema di vera assistenza sanitaria.

Nell’ipotesi di una ST con personale adeguato, si configurerebbe certamente come migliore percorso la gestione completa della trasfusione domiciliare da parte proprio di questa Struttura. Si potrebbe prevedere l’invio cadenzato settimanale di un team costituito da un medico e un infermiere a casa del paziente che necessita di terapia trasfusionale di supporto per malattie ematologiche e ridurre l’accesso dello stesso paziente agli ospedali e, più di tutto, evitare l’accesso inappropriato di pazienti ai DEA ospedalieri per situazioni di anemia cronica. Personale adeguato nelle ST permetterebbe di evitare l’intervento di altri istituti ospedalieri (per quanto rarissimi e solo in alcune realtà ospedaliere) come i team geriatrici (che non hanno come loro scopo la terapia trasfusionale di supporto per malattie croniche ematologiche) e anche di evitare l’intervento di istituti del terzo settore che poi, per dire il vero, raramente (a parte alcuni specificamente dedicati) offrono la terapia trasfusionale di supporto domiciliare per periodi prolungati, mesi e talvolta anni, ai pazienti oncoematologici. Nella maggior parte dei casi si tratta di istituti certamente indispensabili ma con finalità palliativiste.

La gestione diretta delle ST permetterebbe anche l’utilizzo di terapie domiciliari per un numeroso gruppo di pazienti con anemie ferroprive, che necessitano di una rapida correzione della carenza (pena l’utilizzo della trasfusione) con preparati EV di ferro.

La gestione diverrebbe allora formidabile, unica, e potrebbe essere organizzata con un primo accesso del paziente nell’Ambulatorio della ST per una visita corredata da prelievi per l’accertamento del gruppo, dello stato della crasi ematica, dei depositi marziali, valutazione, diagnosi, e successivo programma terapeutico domiciliare per i pazienti critici o fragili.

Ecco che l’infermiere ospedaliero potrebbe recarsi a domicilio di questi pazienti presi in carico, eseguire i prelievi per emocromo ed eventuali prove di compatibilità pretrasfusionali e lo stesso laboratorio della ST essere garante della rapida esecuzione dell’emocromo. Dopo di che lo stesso personale medico della ST valuterebbe l’emocromo e, se necessario, richiederebbe le unità di emocomponenti necessari e dopo l’assegnazione provvederebbe alla trasfusione a domicilio (medico insieme ad infermiere), attività alla quale si potrebbero dedicare uno o due giorni a settimana, in base alle necessità locali.

Questo percorso sarebbe quello sicuramente ideale per un intervento che preveda il supporto trasfusionale a casa.

Continuiamo a rispondere alla domanda che ci siamo posti: perché non si pratica la terapia domiciliare?

Un’altra figura che si è tentato di coinvolgere negli anni è quella del MMG. Sappiamo bene che il motivo del diniego da parte del MMG ad accettare la presa in carico di questa attività è sempre stato quello della mancanza di tempo, più che dell’adeguata remunerazione per questo tipo di interventi domiciliari.

Non mi dilungo molto su queste considerazioni (pensiamo alle problematiche ma forse meglio dire elucubrazioni connesse all’esecuzione della terapia trasfusionale e alla necessità che il medico presieda alla trasfusione per tutta la sua durata, con diverse interpretazioni relative alla possibilità di abbandonare la scena trasfusionale e alla definizione del tempo massimo consentito per raggiungere il capezzale del paziente in caso di segni di reazione trasfusionale), ma una domanda dobbiamo farcela: far praticare la trasfusione domiciliare ad un MMG non costituisce di per sé un aumento del rischio di complicanze alla terapia? Se abbiamo stressato per decenni la necessità di competenze specifiche per l’esecuzione della terapia trasfusionale, con particolare attenzione al “rischio clinico”, va da sé che occorre una expertise adeguata degli operatori che si occupano di trasfusione che il MMG non può avere. Al di là dunque della ritrosia del MMG ad occuparsi di trasfusioni (e non dimentichiamo anche la drammatica riduzione numerica che subirà questa figura professionale nei prossimi anni) non dobbiamo forse dire che certamente le competenze di questa categoria di medici non sono adeguate?

Rimane da esaminare il terzo settore, le ONLUS, cui abbiamo accennato prima, così spesso citate nelle normative e nei programmi sanitari. Direi che quasi tutte le trasfusioni domiciliari sono alla fine praticate da questi istituti.

Il cosiddetto terzo settore è costituito in Italia da varie sigle che praticano assistenza sanitaria gratuita sul territorio nazionale. Esso esplica attività sanitarie (pensiamo alle strutture con volontari che semplicemente e utilmente trasportano con propri mezzi i pazienti da domicilio in ospedale per visite mediche, trattamenti in DH etc.) ma anche attività medica e/o infermieristica domiciliare (prelievi ematici domiciliari, terapie EV, manutenzione accessi venosi come PICC e/o Port e taluni anche la trasfusione domiciliare). In genere questa attività è svolta, prevalentemente sul versante trasporti e su quello prelievo e/o terapie infusionali, con una convenzione con l’azienda sanitaria del territorio di pertinenza. Come spesso è stato detto, questi istituti costituiscono il polmone espandibile delle mancanze delle strutture pubbliche e frequentemente si occupano di palliativismo ma sappiamo bene che alcune, come AIL (Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma), in stretto link con le Ematologie ospedaliere del territorio, seguono i pazienti oncoematologici a domicilio con un team di medici e infermieri ed eseguono anche la terapia trasfusionale domiciliare.

Ora, nel contesto attuale in cui non è prevedibile l’utilizzo di personale medico ed infermieristico della ST a domicilio dei pazienti, causa la mancanza di personale, la stipula di una convenzione dell’istituto del terzo settore che pratichi la terapia trasfusionale domiciliare con l’ASL e quindi con la ST è attualmente l’unica soluzione praticabile.

Dal punto di vista della letteratura scientifica relativa alla trasfusione a domicilio i lavori reperibili non sono molti ma una review abbastanza recente (Home-¬ based blood transfusion therapy. Jesús Rodríguez Corte et al: A systematic review Br J Haematol. 2022;199:496–506) ha selezionato 14 studi su un totale di 290 presi in esame condotti in Europa, Australia e America (sono stati esclusi gli studi pubblicati su riviste senza peer review, articoli opinione dell’esperto, editoriali e studi di casi singoli, e studi che si concentravano esclusivamente sugli aspetti economici o sulle preferenze dei pazienti). I risultati di questa review hanno messo in evidenza il gradimento dei pazienti e dei familiari per questo tipo di approccio e un’incidenza di eventi avversi gravi molto bassa, 0,05%. Questo dato non ci sorprende più di tanto, dal momento che ci si occupa di un solo paziente alla volta in un ambiente dove la corretta identificazione del paziente non è certo messa a rischio dal possibile scambio con il vicino di letto, come può invece accadere in ambiente ospedaliero. D’altra parte la review ha anche evidenziato come gli studi esistenti siano di bassa qualità e questo rappresenta un limite importante quando si tratta di trarre conclusioni definitive (nessuno studio ha valutato l’efficacia delle trasfusioni domiciliari rispetto a quelle ospedaliere) anche se si evince che la trasfusione domiciliare è una procedura fattibile, sicura e ben accettata, con benefici consistenti per i pazienti trasfusione-dipendenti.

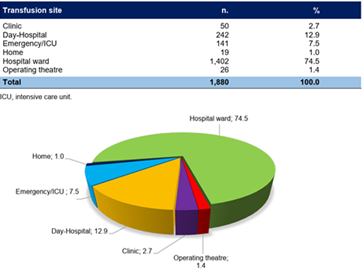

Come ultima annotazione, sono interessanti i dati forniti con l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Sistema trasfusionale italiano 2023: dati di attività, emovigilanza e sorveglianza epidemiologica” che indicano come il domicilio del paziente sia il luogo dove si verifica la più bassa percentuale di eventi avversi (fig.1).